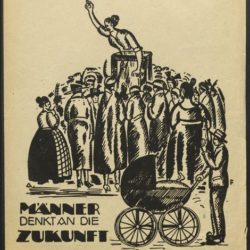

Flugblatt, undatiert. Staatsarchiv Basel-Stadt, Politisches JJ 9, S. 23

Eine Erzählung von Lourdes Queipo-Rosa, entstanden 2018 im interdisziplinären Projekt „Krieg und Krise in Basel“ der Klasse 2MS (Geschichte und Deutsch) im Gymnasium Muttenz. Als Ausgangsmaterial und Inspiration dienten Archivquellen aus dem Staatsarchiv Basel-Stadt.

Schmerz. Ich spüre nichts mehr ausser den Schmerz. Er nimmt meinen ganzen Körper ein. „Noch einmal“, sagen sie mir wieder und wieder. Mein Körper fühlt sich an, als würde er zerreissen. Ich kann das nicht. Ich kann kein Kind zur Welt bringen. Was kann ich ihm bieten? Nichts. Einen Mann in Genf und kaum Geld. „Noch einmal pressen, dann haben Sie es geschafft. Dann halten Sie Ihr Kind in ihren Armen.“ Wie ein Mantra redet die Hebamme mir das ein, in der Hoffnung, mir den Schmerz zu nehmen. Jeder der mir gesagt hat, die Geburt sei das Schönste, sei verdammt. Ich presse. Ich schreie. Alles um mich herum scheint so surreal. Ich spüre nur noch den Schmerz. „Noch einmal dann ist es vorbei.“ Ich presse noch ein letztes Mal. Ich merke wie ich langsam wegtrete. Das Letzte was ich wahrnehme, ist das Schreien meines Kindes. Dann wird alles schwarz.

„Franz, wo bist du?“, rief ich durch das ganze Haus. Ich suchte ihn. Er wollte doch nur ein Glas Wasser holen. Ich hatte manchmal echt das Gefühl, mit einem Idioten zusammenzusein. Ich lief die Treppe runter. Komischerweise waren alle Lichter aus. Ich fragte mich, was hier wohl los sei. „Franz!“, rief ich laut, lief ins Wohnzimmer und erstarrte. Mir kamen Tränen. Ich konnte es nicht fassen. Da war mein Freund auf den Knien vor mir und um ihn herum lagen Rosenblätter. „Erika. Meine Erika, wir kennen uns nun schon seit der Primarschule, und auch wenn wir uns damals nicht verstanden haben, habe ich dich immer bewundert. Uns wurde beigebracht, dass Frauen das schwache Geschlecht seien, der Mann arbeiten müsse und die Frau immer zu gehorchen habe. Auch wenn du damals während des Unterrichts nichts gesagt hast, hast du dich immer gewehrt, wenn ich dich mit meinen Freunden ausgelacht habe. So seltsam es auch klingen mag, ich habe mich in dich verliebt, als du mich nach meiner Anmache einfach weggestossen hast und mir sagtest, was für ein widerlicher Bastard ich sei. Du hast mir eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, alles richtig zu machen, und ich hoffe sehr, ich habe es hingekriegt. Nichts gibt mir mehr Zufriedenheit, als dich glücklich zu sehen. Ich liebe es, wie deine Augen funkeln, wenn ich dir Schokolade schenke oder wir spazieren gehen. Erika, ich mag wohl kein Mann von reichem Hause sein. Ich kann dir kein perfektes Leben geben und ich werde ehrlich sein, wir werden kämpfen müssen. Doch Erika, ich würde mit niemanden lieber an meiner Seite kämpfen als mit dir. Deine Eltern haben sich sicherlich einen besseren Mann für dich erhofft, doch ich kann dir die Liebe geben, die du dir niemals mit Geld kaufen kannst. Erika Ruth Schneider, möchtest du mich Bastard, deinen Bastard, Franz Schmidt heiraten?“ Tränen rannen meine Wangen hinunter. Ich hatte nicht gedacht, jemals in so einer Situation zu sein. Jedes Mädchen träumte davon und nun, als es soweit war, war ich sprachlos. Ich wollte etwas sagen, doch es kamen nur komische Laute aus meinem Mund. Während ich versuchte, die richtigen Worte zu finden, wurde Franz immer nervöser. Mir wurde bewusst, dass nichts, was ich fühlte in Worte gefasst werden konnte. Also ging ich mit bestimmten Schritten auf ihn zu und zog ihn zu mir rauf. Sichtlich verwirrt schaute er mich an. Ich lächelte, strich ihm die Strähnen aus dem Gesicht und küsste ihn. Ich steckte alle meine Gefühle in diesen Kuss. Noch nie war ein Kuss so intensiv gewesen. Ich spürte Tränen auf meinen Wagen, doch es waren nicht meine. Franz begann zu schluchzen. Ich nahm ihn in den Arm. Zitternd holte er ein Kästchen mit einem Ring hervor und steckte ihn an meinen Finger. Lächelnd betrachtete ich den Ring.

Zwei Monate danach hatten wir immer noch nicht viel Geld, waren aber dennoch glücklich, denn gegenseitig gaben wir uns Halt. Mittlerweile hatten wir geheiratet. Die Hochzeit war klein gehalten aber wunderschön. Nun waren wir auf dem Weg in ein neues Kapitel. Wir zogen nach Basel. Ich konnte es nicht fassen und ich war so aufgeregt. Meine Eltern wollten nicht, dass ich schon auszog, denn die Spannungen im Ausland stiegen weiter an und ob ein Krieg ausbrechen würde, war noch unklar. Franz und ich aber waren zuversichtlich, dass alles gut werden würde. Manche nannten es naiv. Wir nannten es abenteuerlustig. In Möhlin selbst waren wir das Gespött. Vor allem meine Familie, denn mein Vater gab Franz den Segen, mich zu heiraten. Franz kam wie wir aus einer Bauernfamilie, doch sowohl er wie auch ich wollten nicht im Betrieb bleiben. Dies wurde im Dorf sehr verachtet. Vielleicht war das auch ein Versuch eines Neustarts. Nein, nicht vielleicht. Es war der Beginn eines wohlverdienten Neustarts. „Bist du bereit?“, fragte Franz nach. Denn er wusste, dass ich sehr vergesslich war. Ich lachte nur und schlug ihm auf die Schulter. „Aua, das tut weh Erikalein“, schmollte er. „Nenn mich nicht so!“, lachte ich und pikste ihm in die Seite. Das Ganze endete damit, dass ich unter ihm lag und er mich mal ordentlich durchkitzelte. Er gab mir einen Kuss und richtete sich auf. „Na los, auf ein neues Leben Erika.“ „Auf ein neues Leben Frank.“ Franz startete den Motor und wir fuhren los. Auf in ein neues Abenteuer!

Die Häuser und Ställe zogen an mir vorbei. Franz redete irgendwas, doch ich konnte mich vor Vorfreude nicht konzentrieren. Wir verliessen Möhlin, um uns ein Leben in der Stadt aufzubauen. Der Automotor brummte. Das Radio lief und berichtete wahrscheinlich wieder über die Spannungen, die im Ausland herrschten. Doch ganz ehrlich, wieso sollte ich mich auf das fokussieren, was nur vielleicht passieren würde. Ich schaltete das Radio energisch ab, denn es regte mich nur auf. Franz schaute verwirrt zu mir rüber, doch erwiderte nichts. Als wir die Feldwege verliessen, stieg meine Nervosität. Rheinfelden, Kaiseraugst, Pratteln, Muttenz mussten wir durchqueren, bis wir endlich Basel erblickten. Die Fahrt fühlte sich an, als wäre sie ewig lang. Aber egal, nun waren wir hier im St. Alban Tal 36. Während Frank schon die Tür aufschloss, starrte ich das Gebäude einfach nur an. Meine Augen füllten sich mit Tränen, verdammt sei meine Emotionalität. Frank kam natürlich gleich auf mich zu und fragte mich ob etwas wäre. Ich erwiderte nichts, sondern lächelte einfach. Sichtlich verwirrt lachte Frank einfach, küsste meine Schläfe und hob mich hoch. „Franz“, rief ich und lachte. Alles fühlte sich so surreal an. Er hob mich über die Türschwelle, trug mich die knarzenden Treppenstufen hoch, bis wir endlich in unserem neuen Heim waren. Ich dachte, wir müssten noch Kisten auspacken, doch was ich vor mir sah, war eine voll eingerichtete Wohnung. ,,Überraschung“, flüsterte eine Stimme in mein Ohr. Ich konnte es nicht glauben. Weinend und kreischend vor Freude warf ich mich ihm in die Arme. Ich küsste ihn gefühlt tausendmal, denn es war wunderschön. ,,Ich habe dir, gesagt ich kann dir nicht viel bieten, jedoch wollte ich dir wenigstens ein Zuhause geben, welches du wirklich als dein Zuhause bezeichnen willst und kannst. Ich will dir alles geben denn du bist meine Welt“, erklärte mir Franz mit liebevoller Stimme. Dieser Tag war der beste meines Lebens.

Zwei Monate später …

Wir zählten den 31. Juli. 1914. Ich musste stark bleiben. Denn was blieb mir übrig? Ich lehnte am Türrahmen, während mein Mann seine Sachen zusammenpackte. Ich wirkte stark, doch ich war es nicht. Es fühlte sich an, als würde mir mit jedem Kleidungstück, welches er eingepackte, die Luft zum Atmen genommen werden. Tausend Gedanken kreisten in meinem Kopf. Ich wollte das alles nicht. Wie sollte ich ohne meinen geliebten Franz klarkommen? „Schatz … du weisst, ich liebe dich, mach es mir nicht noch schwerer“, bat mich Franz, während ich versuchte, nicht zusammenzubrechen. Er küsste meine Schläfe und ging. Eine Träne erkämpfte sich den Weg nach oben. Bleib stark, Erika. Wie ein Mantra redete ich mir das ein, während Franz seine Taschen nahm und aus unserem Zuhause ging. Als die Tür ins Schloss fiel, brach ich zusammen. Die Tränen versperrten mir die Sicht, ich nahm nichts mehr wahr. Wieso fühlte es sich an wie ein endgültiger Abschied. Franz musste gehen. Er hatte keine Wahl. Und ich, ja, ich blieb alleine zurück. Franz war mein Glück, meine Liebe, mein Leben und nun war er fort und ich musste zum ersten Mal in meinem Leben alleine klarkommen. Als ich mich mehr oder weniger beruhigt hatte, schaute ich aus dem Fenster, doch die Blumen, die ich immer so schön gefunden hatte, wollten mir nicht gefallen. Das Vogelgezwitscher, welches mich immer zum Lächeln gebracht hatte, war nur noch nervig, alle Farben waren nicht mehr so farbig. Doch das sollte erst der Anfang meiner Geschichte sein.

Ein nervtötendes Geräusch, weckte mich. Mein Wecker. Verdammt seien diese Dinger. Könnte ich es mir leisten, wäre der an die Wand geschleudert worden. Heute sollte ein guter Tag werden. Doch was war schon gut! Seit zwei Monaten machte der Vermieter Druck, weil ich die letzten Mieten nicht gezahlt hatte. Wie denn, ohne Geld? Verdammt sei dieser Krieg. Er nahm mir alles, was mir lieb ist. Franz. Wir hatten versucht Briefkontakt zu halten, doch es war nicht möglich. Entweder gingen Briefe verloren oder sie kamen erst viel später an. Es war, als wäre jeder gegen uns. „Was, lieber Gott, habe ich dir denn getan, dass du mich so sehr hasst?!“, schrie ich. Die Frustration, die Angst und die Hilfslosigkeit kamen wieder in mir auf, doch ich schluckte sie runter. Verdrängen, so hatte ich überlebt bis jetzt. Ich musste etwas ändern, deshalb bewarb ich mich bei der Roche, und das erfolgreich.

Der erste Tag bei der Roche, ich stand vor diesem Gebäude und in mir kam Nervosität auf. Die Männer, welche hinaus- oder hineingingen, musterten mich. Die Blicke waren unangenehm. Ich überwand mich und schaute provokant zurück. Seit wann war ich denn diese unterwürfige Frau, fragte ich mich. Ich fasste den Mut und trat hinein. Ich hielt Ausschau nach einer Rezeption oder etwas in dieser Art. Als ich sie zu meiner Linken erblickte, sah ich eine Frau dort sitzen, und dies gab mir etwas Sicherheit. Ich lief auf den grossen Holztisch zu, an welchem diese Frau mit den braunen hochgesteckten Haaren sass. „Guten Tag, mein Name ist Erika Ruth Schmidt, ich …“ „Ja ja, die Neue, nehme ich an. Ihr Chef heisst Adolf Hermann, ein richtiger Idiot, provozieren Sie ihn nicht, dann haben wir kein Problem. Ihre Schicht beginnt jeden Tag um sechs Uhr und endet wieder um sechs Uhr. Noch Fragen?“ „Nein“, antwortete ich erstaunt von der Unfreundlichkeit. Das konnte ja heiter werden. Wieso tat ich mir das an? Ach ja, ich konnte die Steuern nicht bezahlen, da sie sehr viel teurer wurden, und die Miete konnte ich auch nicht bezahlen, da der Vermieter den Mietpreis hob, da musste ich wohl ein Opfer bringen …

„Frau Schmidt, Sie werden nicht bezahlt, um zu träumen!“, schrie mich mein Chef an. Das war nicht unhöflich. Nein, es war der verfluchte Alltag. Täglich wurden wir fertiggemacht und herabgewürdigt. Aber nur wir Frauen. Der Schlimmste von den Männern war Adolf Hermann. Ein Riesenidiot. Nicht nur einmal hatte er die Hand gegenüber einer Frau erhoben. Doch man schwieg es einfach fort. Keiner sagte nur ein Wort. Man wollte doch nicht einem Mann widersprechen. In der Zeit, in der ich nun alleine war, ist mir aufgefallen, was für eine vorbildliche Beziehung Franz und ich führten. Ich durfte ihm widersprechen und meine Meinung sagen. Ich hatte mich mit anderen Frauen unterhalten, bei den meisten war es gleich wie hier, wenn der Mann etwas sagte, war es wie das Amen in der Kirche. Ich fühlte mich unterdrückt und nicht ernstgenommen. Was unterschied mich von den Männern. Wenigstens war der Lohn mehr oder weniger angemessen. Dennoch war ich unglücklich und unzufrieden. Alles war mir zu viel. Ich vermisste Franz. Ohne ihn war die Welt kahl und leer und … „Frau Schmidt, jetzt reichts mir mit Ihnen. Seien Sie verdammt nochmal froh, hier zu sein, und arbeiten Sie!“, schrie mich Hermann an. „ Auf dem Strich wären Sie besser aufgehoben, Sie unnützes Ding!“ Ich schreckte zusammen. Ich getraute mich nicht, etwas zu erwidern. Was fiel dem Idioten ein, mich mit einer Nutte zu vergleichen? Konnte das so weitergehen? War das normal, diese Herabwürdigung? Soll ich mir das gefallen lassen? Wann wird der Krieg enden? So viele Fragen in meinem Kopf , doch ich wusste keine Antwort. Ich sollte weiterarbeiten, bevor er wieder kam.

Ich lief den langen, kahlen Gang bis zur Kantine. Ich holte mir mein Essen und setzte mich zu den andern. Dieser Raum. Ich schaute mich um, alles schien so trostlos, grau und trüb. Bildete ich mir das nur ein? Die Frauen tratschten wieder über Unnötiges, ich hörte schon lange nicht mehr zu. Langsam ass ich das Essen auf. Doch mit jedem Bissen, den ich schluckte, wurde mir schlechter. Bis ich es nicht mehr aushielt und zur Toilette rannte. Dort übergab ich mich. Es fühlte sich an, als würde ich mir die Seele aus dem Leib kotzen. Leider war es nicht das erste Mal, dass ich mich übergab. Es fing circa eine Woche nach der Abreise von Franz an. Ich schob es auf den Stress. Als ich dann fertig war, blickte ich noch einmal in den Spiegel, danach schlenderte ich wieder zu den anderen. Kaum in der Kantine eingetroffen, spürte ich schon die Blicke auf mir. Ich senkte den Kopf und schaute den Männern nicht in die Augen, so wie es sich für eine Frau gehörte. Nein! Ich hatte mich jetzt genug herabwürdigen lassen. „ Starrt gefälligst irgendwo anders hin!“, schrie ich durch die Kantine. Was ich zu sehen bekam waren, einerseits vor allem von den Frauen, überwiegend schockierte Blicke, und Männer, die lachten, flüsterten und mit den Fingern auf mich zeigten. Ich folgte den Weg weiter zu meinem ursprünglichen Tisch. Ich setzte mich zu meinen Arbeitskolleginnen und augenblicklich wurden sie still. „ Was fällt dir ein, so mit den Männern zu reden!“ „Wenn der Chef das mitbekommt sind wir alle dran!“ „Setz dich irgendwo anders hin!“, kam es von drei verschiedenen Arbeitskolleginnen, anscheinend waren es doch keine Kolleginnen. Doch auch wenn das wahrscheinlich Konsequenzen mit sich brachte, fühlte ich mich so gut wie schon lange nicht mehr. Ich war so fokussiert auf mein Essen, dass ich gar nicht mitbekam, dass sich jemand neben mich gesetzt hatte. „Hallo, mein Name ist Arianne und ich glaube, wir könnten echt Grosses auf die Beine stellen“, stellte sich die kleine Brünette vor. Arianne und ich redeten noch bis zum Ende der Mittagspause. Sie erzählte mir, dass sie es echt mutig gefunden hatte, dass ich etwas gesagt hatte. Wir schnitten verschiedenste Themen an. Doch eine Frage blieb mir hängen, sie fragte mich, ob ich schwanger sei. Ich antwortete mit nein, doch könnte es stimmen? Im Verlauf dieses Arbeitstages bestellte mich der Hermann in sein Büro und gab mir eine Verwarnung, doch es war mir egal, denn ich fühlte mich gut. Zuhause war der Tag nicht spektakulär, doch als ich mich im Spiegel betrachtete, merkte ich wie mein Bauch etwas hervorstand, wirklich fast so, als wäre ich schwanger. Das kann nicht sein, ich hatte doch meine rote Woche …“Ach du liebe Zeit, ich bin überfällig!“, und das war die Bestätigung aller Tatsachen. Ich war schwanger.

Während der nächsten Wochen versuchte ich mit allen Mitteln, meinen Bauch zu verstecken, der konstant wuchs. Denn die Roche stellte keine Schwangeren ein, beziehungsweise feuerte sie. Sie sagten Schwangere seien nicht so produktiv. Arianne und ich verstanden uns prächtig, wir hatten ein Ziel, nämlich das Frauenstimmrecht, denn wir wollten auch etwas zu sagen haben in dieser Gesellschaft, in der Männer alles bestimmten. So entwarfen Arianne und ich verschiedene Pläne, wie wir dies möglich machten. Wir holten verschiedene andere Frauen mit ins Boot. Nun waren wir sechs Frauen ohne Arianne und mich: Isabelle, Anna, Doris, Frenli, Gerda und Annemarie. Unser Plan: Wir machen eine Demonstration. Nach langer Planung sollte sie stattfinden. Wir hatten Flyer verteilt, natürlich anonym, denn wenn jemand erfahren hätte, was wir vorhatten, wären wir gefeuert worden. Nun waren wir am Tag angelangt. Wir waren soweit und mit unseren Plakaten und Tafeln gingen wir, überraschenderweise 25 Frauen, demonstrieren. Wir stiessen auf viel Ablehnung, doch was zählte, waren die weiteren Frauen, die sich uns anschlossen. Im Verlauf des Monats waren wir 67 Frauen. Arianne und ich verloren unsere Arbeitsstelle bei der Roche, als Adolf Hermann, der grösste Gegner der Frauenbewegung, mitbekam, was wir machten. Doch mit anonymen Spenden und der Hilfe der neu gewonnen Freundinnen hielten wir uns über Wasser. Das war der Anfang unserer eigenen Revolution. Mit jedem Monat wurde es schwerer, die Mieten zu zahlen. Das Baby wuchs und wuchs, wenigstens war die Übelkeit schon lange weg. Gerade waren wir auf dem Marktplatz und schrien „Männer, denkt an eure Frauen!“. Wir hatten ein kleines Podest aufgestellt, auf den eine Frau sich stellen konnte, um ihre Meinung rauszuschreien. Ich schrie enthusiastisch mit. Bis es plötzlich sehr nass wurde um mich. Verdammt, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Als die erste Wehe einsetzte, schrie ich schmerzerfüllt auf. Ich nahm alles nur noch vage wahr. Ich merkte, wie ich auf den Boden aufschlug. Alles tat weh. Kurz darauf wurde ich ohnmächtig, und das nächste Mal als ich aufwachte, war ich im Krankenhaus.

Die Hebamme stellte sich kurz vor und begann mir Anweisungen zu geben. Alles war so hektisch. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich könne es mir nicht leisten, sagte ich. Getrud, die Wohlhabendste von uns, redete auf mich ein, ich solle mir keine Sorgen machen, es gäbe sicher eine Lösung und kaum hatte sie den Satz beendet, überkam es mich wie eine Welle.

Schmerz. Ich spüre nichts mehr ausser den Schmerz. Er nimmt meinen ganzen Körper ein. „Noch einmal“, sagen sie mir wieder und wieder. Mein Körper fühlt sich an, als würde er zerreissen. Ich kann das nicht. Ich kann kein Kind zur Welt bringen. Was kann ich ihm bieten? Nichts. Einen Mann in Genf und kaum Geld. „Noch einmal pressen, dann haben Sie es geschafft. Dann halten Sie Ihr Kind in Ihren Armen.“ Wie ein Mantra redet die Hebamme mir das ein, in der Hoffnung, mir den Schmerz zu nehmen. Jeder, der mir gesagt hat, die Geburt sei das Schönste, sei verdammt. Ich presse. Ich schreie. Alles um mich herum scheint so surreal. Ich spüre nur noch den Schmerz. „Noch einmal, dann ist es vorbei.“ Ich presse noch ein letztes Mal. Ich denke, ich sterbe. Ich merke, wie ich langsam wegtrete.

Ich erinnere mich an die Hochs und Tiefs meines Lebens. Ich habe alles gegeben für diese Revolution. Was hätten wir noch erreichen können? Wir waren doch erst am Anfang … Was soll aus meinem Kind werden? Wird Franz wissen, dass ich sterbe? Ich habe schon oft gehört, dass Menschen wissen, wann es vorbei ist. Ich glaube das ist mein … Ich … bin … Ich. Ich merke, wie mein Körper erschlafft, ich nehme das Schreien meines Kindes wahr, bevor alles schwarz wird.

Neueste Kommentare